『ライフ・イズ・カラフル!未来をデザインする男 ピエール・カルダン』

ファッション界のレジェンドの素顔に密着

芸術家、実業家として数々の偉業

仕事仲間との信頼感が最重要 |

|

今や、世界のファッション界のレジェンドとされるフランスのデザイナー、ピエール・カルダンの伝記ドキュメンタリー映画が公開される。それが『ライフ・イズ・カラフル!未来をデザインする男 ピエール・カルダン』(2019年/監督・プロデューサー:P・デビット・エバーソール&トッド・ヒューズ、製作:アメリカ・フランス、110分/原題:House of Cardin)である。作中、カルダンの人柄にまつわるエピソードが盛り込まれている。

カルダンは、1922年にイタリアで生まれる。当時のイタリアは、第一次世界大戦後のナチズムの台頭で、家族ともどもフランスに亡命した。ムッソリーニ支配下のナチスの尖兵(せんぺい)組織、黒シャツ隊の暴力支配の時代であった。

実家は父親が事業に失敗し、一家は貧しかった。時代はもちろん大戦前、亡命先のヴィシーで16歳の時に洋服屋へ奉公に出された。これがカルダンのファッション界入りの一歩であった。この亡命時代は、当時の白黒画像を使用している。

そして20歳でパリに上り、本格的活動を始めるところから、画面はカラーとなり、実物のカルダンが登場する。現在も元気で98歳とはとても思えない。ユーモアに富んだ好々爺(こうこうや)が50年の自分史を語るのだが、これがめっぽう面白い。

|

カルダンの衣裳

(C)House of Cardin - The Ebersole Hughes Company ※以下同様

|

|

ピエール・カルダン「マキシム」で

|

|

シャロン・ストーン(顧客の1人)

|

|

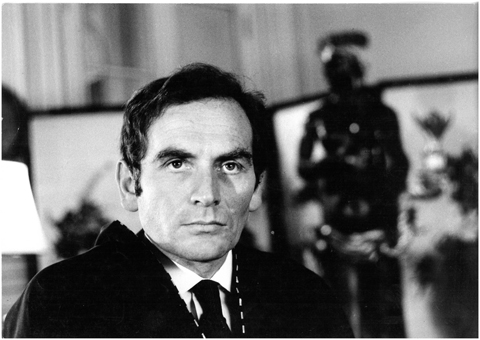

カルダン

|

|

| カルダン

|

|

ナオミ・キャンベル

|

|

ジャン=ポール・ゴルチエ

|

|

カルダン・ファッション

|

|

カルダン・ファッション

|

|

カルダン・ファッション

|

1967年から13年間、パリ住まいだった筆者は、映画評論以外に78年から80年まで、日本の新聞にフランスのファッション記事を書いた。その時、「かの有名なカルダンに一度取材をしたい」と思いついた。今は思い出せないが、どなたかの紹介でカルダン事務所へ行き、いろいろと質問するつもりだった。

その時、紹介された相手は60代の小柄な日本人婦人の、高田美(たかた・よし)だった。最初はアシスタントだと思ったが、実はカルダンが信頼する、重要な仕事上のパートナーであった。元気で気さくな彼女から、御大カルダンについて多くの話を耳にした。これは今まで全く知らぬ彼の人間像で、その面白さは並みでなかった。

従って本評は、高田美から見たカルダン像という形で展開する。筆者は本物のカルダンを、ショーの時に遠くから見ただけなのだが。

高田美(1916−2009年)は、元々は写真家である木村伊兵衛の弟子で、その縁で40数年間カルダンの片腕として過ごした。彼女の肩書は「秘書兼広報」で、カルダン本社に1室を構えて執務をしていた。

本作は主として、カルダンのゆかりの人や、関係者からの取材で話が積み上げられている。そこで驚かされたのは、彼の周囲が持つカルダンへの敬意の念であった。

気さくに迎え入れてくれた高田美の説明には驚かされた。カルダンの会社は、未だに(1970年代末)給料は銀行振り込みではなく、社長自らが各人へ手渡していた。ある社員が語るところによると、封筒入りの現金をテーブルの下から渡されたそうだ。古風なのだ。

多分、社員1人ひとりに「ご苦労様」のひと言を添えたのであろう。この律義な古風さが社員の在籍年を大変永くしたと考えられる。この気遣い人間の、彼について行きたいと誰しも思うだろう。

カルダンが併設した美術館の女性館長ルネ・タポニエは、14歳の時にアトリエに入り、在籍50年を超えている。美女がごまんと集まるファッションの世界での高齢者の雇用は難しいが、カルダンは平然とやってのけた。彼にとり、仕事をする仲間との信頼感が最重要であった。

戦前からもオートクチュール(高級注文服)のメゾン(ブランド、メーカー)は幾多とあったが、戦後、がらりと様変わりさせたのがカルダンであることは、衆目の一致するところであろう。

オートクチュールは一部の富裕層夫人や、アラブ産油国の石油成金婦人たちがメインの顧客で、その一例として、筆者もディオールのショーの時に、フランスのポンピドー元大統領夫人を目にしたことがある。

まだ20歳そこそこのカルダンは、まず、当時のトップデザイナーと目されたクリスチャン・ディオールのアトリエに入った。彼はメキメキと腕を上げ、ショーのために一晩で30着の服を仕上げた伝説がある。若きカルダンの腕前に、師匠ディオールは144本のバラ(求愛の意味もある)を贈ったそうだ。よほど感心したのであろう。

ディオールの下には、若き日のイヴ・サンローランもおり、後のフランス・ファッション界を背負う大物ぞろいだ。

本作の中で、カルダンが語る昔日のエピソードを加える。若く、細身で美男の彼はモテモテで、人は皆、彼と寝たがったことを、本人は愉快そうに語っている。ファッション業界はゲイが多く、その中で作家のジャン・コクトーも彼を贔屓(ひいき)にした。大モテなのだ。

カルダンもご多分に漏れずゲイで、男性のパートナー持ちであった。それは仕事仲間のアンドレ・オリヴィエで、10代でカルダンのアトリエ入りし、個人的関係からカルダン帝国の大番頭でもあった。カルダンはショーのフィナーレで、必ずオリヴィエを紹介するのが慣わしであった。

この2人の間に強引に割って入ったのが、1960年代初頭の女優、ジャンヌ・モローで、彼女の方がゾッコンだった。この2人の仲は、当時の芸能メディアの格好の話題になった。

カルダンは、フランス学士院芸術アカデミー会員に選出され、その時の就任演説で、モローとのイタリアでの一夜をヌケヌケと語り、会場にいた彼女を慌てさせた。本作に、この場面が写っている。この話、年を重ねても、男と女の良き味わいがあり、さすがと思わせる。

この稚気あふれるカルダンに会うことを熱心に勧めたのが、高田美である。「今、食事中だから、行くといい」と言われたが、恐れ多く辞退した。筆者自身、後に返す返すも悔しい思いをした。高田美は何と親切な女性であろうか。

カルダンの世界的名声は、ファッションのみならず、実業の世界でも有名である。いわゆるブランド商法だ。

これはブランドを生活用品に付けるもので、カルダン・マーク入りの魔法びんを日本で初めて見た時は、ここまでやるかと驚いた記憶がある。

カルダンはデザインの仕事を続け、高田美に言わせると「年々、前衛的になっている」とのこと。円を基本モチーフに、流動系のラインでアクセントを付ける彼の発想はユニークで、確かに前衛的だ。現状に満足しない人間なのだろう。

この彼は近年、手に入れた高級レストラン「マキシム」、劇場「エスパス・カルダン」を売り払い、パリから40?のウーダンに広大な美術館、劇場、文化会館を持つ「カルダンパーク」の建設に取り掛かっている。老いてますます盛んとは、彼のことであろう。

天才的、多彩な芸術家、商売の勘どころを知る実業家、そして個人的には、友人、仲間を大切にする義理堅い人間として描かれている。楽しいドキュメンタリーだ。

(文中敬称略)

《了》

10月2日(金)Bunkamuraル・シネマ、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほか全国公開!

映像新聞2020年9月21日掲載号より転載

中川洋吉・映画評論家

|